撰文 朱翊瑄 | 編輯 羅奕儒 | 設計 林昕慧 黃品瑄

在大武山區的大母母山中,一隻母熊帶著兩隻小熊在箭竹林中覓食,未滿半歲的牠們好奇的探索,在林間泥地奔跑著,未料巧遇了獵人,從此小熊們再也沒有見到媽媽,也再也沒有回到森林裡。

故事情節為真實事件,為屏科大野保所所長 黃美秀提供

故事情節為真實事件,為屏科大野保所所長 黃美秀提供

關於黑皮

關於黑妞

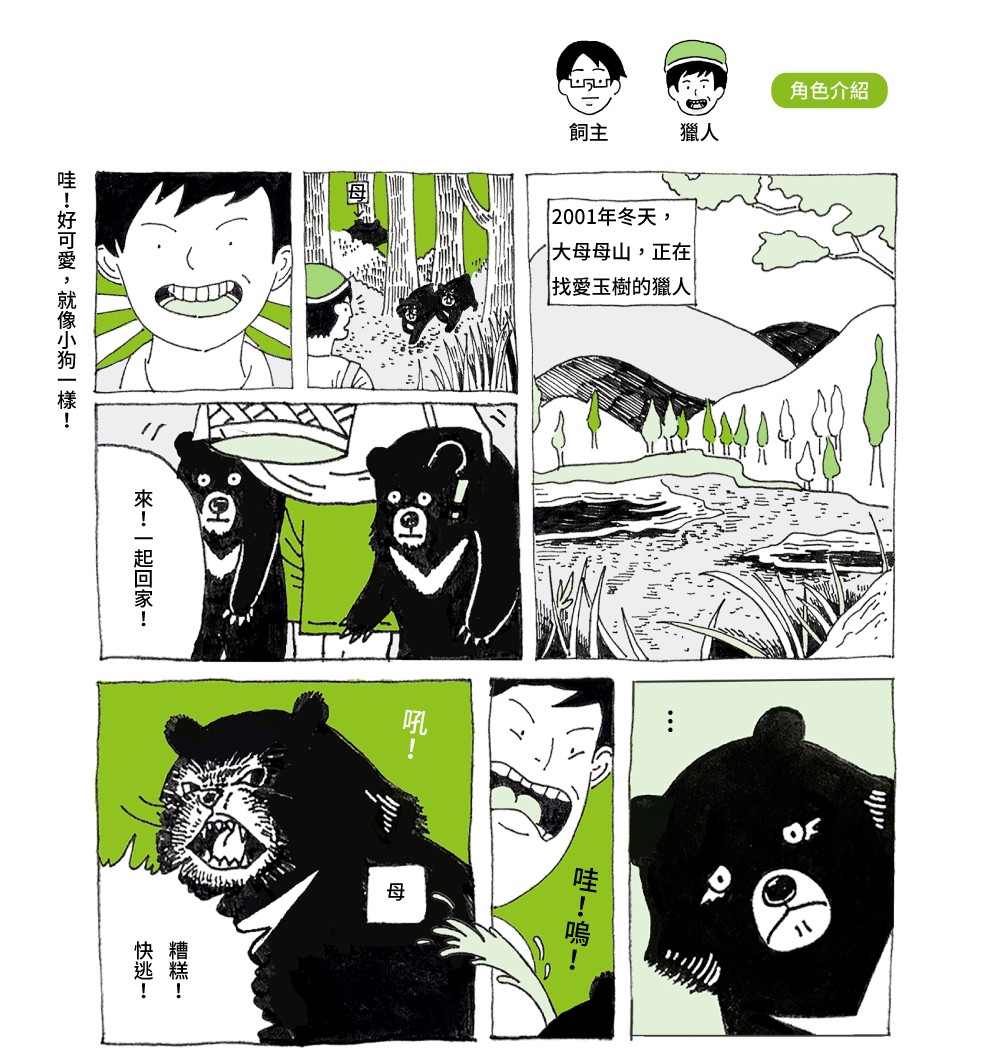

2001年冬天,在大母母山的箭竹林中,一位尋找愛玉樹的獵人巧遇了兩隻正在竹林間奔跑的小黑熊,未滿半歲的牠們,體型只比小型犬約大一些些,東倒西歪的從獵人腳邊跑過,卻被一把抱起。

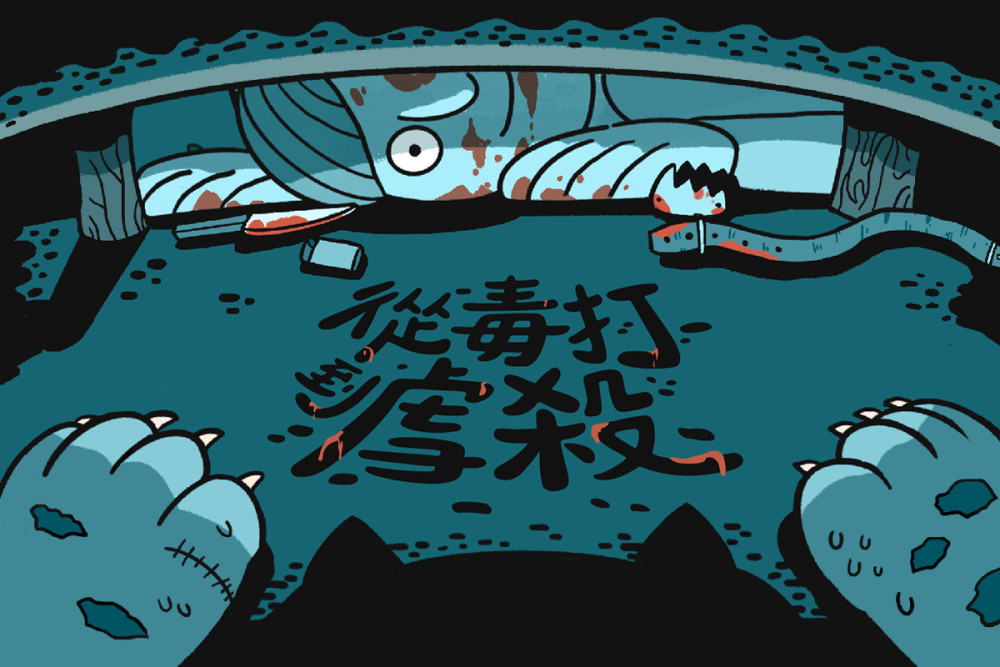

獵人覺得小黑熊們很可愛,將牠們抱離了母熊身邊,帶回家飼養。養小黑熊的事很快地在部落中傳開,族人們前來圍觀、議論紛紛。擔心觸法的獵人,不久後便將小黑熊們轉送給住在高雄六龜的朋友。

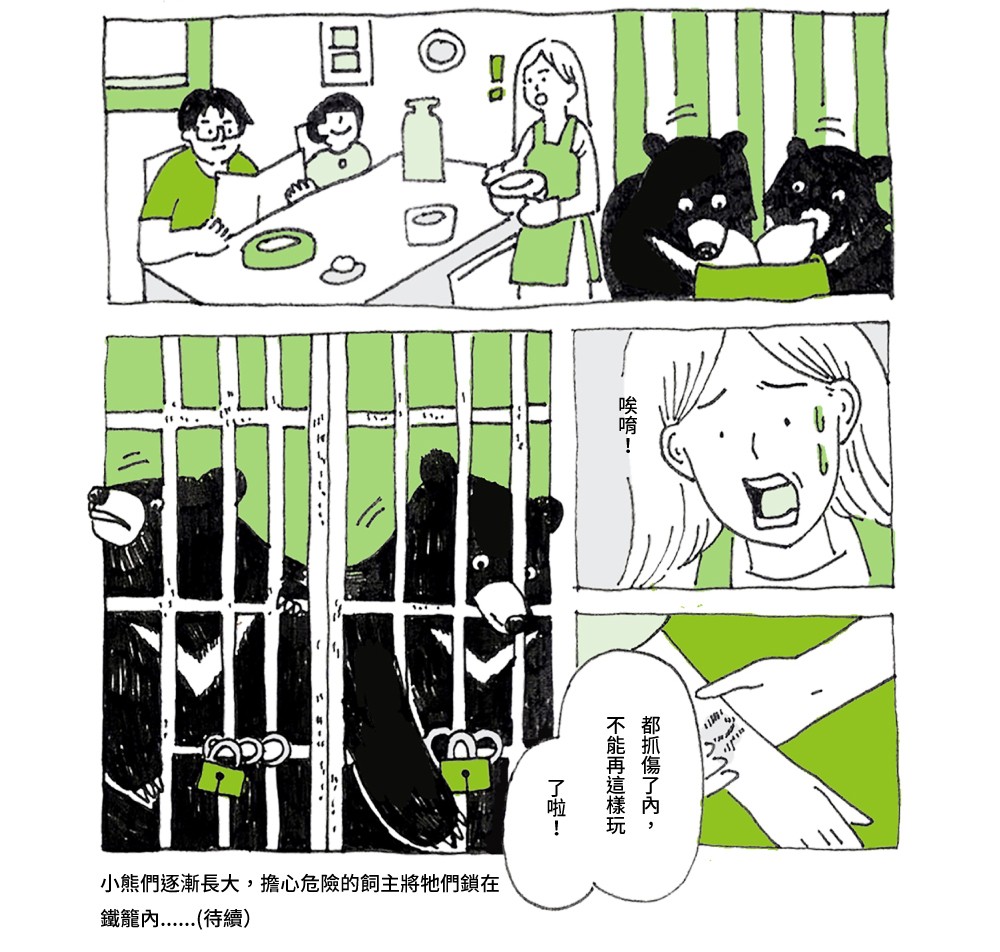

六個月大的黑熊看起來就如同狗狗一樣溫馴可愛,飼主也像對待寵物ㄧ般的疼愛牠們,但隨著黑熊們日漸長大,力氣與行為也越來越像一隻「真正的熊」時,飼主開始有些害怕,只好將小黑熊們關在鐵籠中飼養。

後續,小黑熊們過得好嗎?

因安全的顧慮,飼主主動聯絡屏東縣政府協助收容。當屏科大收容人員抵達飼主家,映入眼簾的是兩個只比小熊身型大一些的鐵籠,當時為屏東野生動物收容中心教育研究組組員林靜芬提到:「一開始飼養時飼主其實沒有關籠,和牠們一起吃飯、睡覺甚至會遛熊。但隨年齡增長,黑熊們開始出現狩獵或防禦行為:如撲、咬、攻擊等,對人類來說難以接受。」

小黑熊們年約三歲,收容時更發現因籠舍底部鐵條長期磨損導致腳底擦傷,其中母熊傷勢嚴重,若無治療可能引發敗血症;小黑熊們也已出現不斷搖頭晃腦、重覆踱步等刻板行為。

屏科時期收容紀錄

黑皮6歲,大快朵頤中|照片提供:黃美秀教授

黑皮6歲,大快朵頤中|照片提供:黃美秀教授

6歲的黑妞,正在舒適的泡水|照片提供:黃美秀教授

6歲的黑妞,正在舒適的泡水|照片提供:黃美秀教授

屏東野生動物收容中心替小黑熊們取名為黑皮與黑妞,收容了五年多,直至2009年才因為繁殖計畫移至特生中心低海拔試驗站。

黑妞早年在飼主家時就有自殘行為,會不斷地挖、舔腳掌傷口處。後期收容後自殘狀況更逐漸加劇,當牠感到壓力與焦慮時,便會更頻繁地啃咬自己的腳,常常舔到出血、甚至整塊皮肉分離。

為了減緩黑妞的自殘情況,特生中心研究人員蔡繼鋒協同訓練師謝明穎,設計了一套專屬於黑妞的「套餐」,除了日常訓練課,更搭配餵食豐富化、與其他熊合籠或是定期至戶外活動場探索等,增加新的刺激來轉移牠的焦慮。目前黑妞持續進步中,從去年至今只有記錄到一次自殘行為。

獸醫師林桂賢提到,特生中心曾經進行觀察與分析,認為黑妞和站內另一隻也來自野外的台灣黑熊阿里屬於同類型的自殘行為,並不只是季節氣候影響。

只要壓力過大,或是人為、環境的干擾出現時,自殘傷口的行為就會隨之出現。

進行黑熊圈養研究的林靜芬觀察發現,自殘行為多半來自野外的熊,從小就被圈養的個體不太會出現,頂多只有刻板行為,但並非通則,動物之間仍存在個體差異,例如相同背景的黑皮就未曾出現過自殘狀況。

小黑妞近況照

小黑妞招牌動作,腳底依稀可見啃咬的粉紅色傷口。

小黑妞招牌動作,腳底依稀可見啃咬的粉紅色傷口。

自殘受傷的腳底,看起來好痛啊!照片提供:特生中心

自殘受傷的腳底,看起來好痛啊!照片提供:特生中心

特生訓練員提到,小黑妞的訓練狀況尚不穩定,有時性急就會亂作一通,還在努力中。

特生訓練員提到,小黑妞的訓練狀況尚不穩定,有時性急就會亂作一通,還在努力中。

相較黑妞,黑皮的個性似乎比較樂天一些,沒有自殘狀況卻依然有刻板行為。踱步、搖頭之外,黑皮有一個很獨特的行為,在進食酸性食物時,會持續且不間斷地出現撥弄嘴巴與舌頭的動作。

特生中心研究人員蔡繼鋒提到,黑皮的撥嘴也屬於一種刻板行為。刻板行為不見得都是踱步、搖頭等表現,也可能是一個突然出現的動作,當動物習慣後,如果不做那個動作便會不自在。

2015年針對站內黑熊進行行為觀察時便發現黑皮有這個行為,推測是當牠受到酸的刺激時,撥弄嘴巴可以幫助牠減緩不適的感覺。目前研究人員多以豐富化或調整食物等方式轉移黑皮的注意力,並密切留意黑皮的行為是否影響生理狀況。

根據監視器的觀察,站內每隻黑熊一半以上的時間都有刻板行為,我們也曾針對站內黑熊們進行壓力賀爾蒙測試,發現每隻黑熊的緊迫與壓力都相當大。

獸醫師林桂賢說道,以圈養動物來說,刻板行為勢必不可免,只能藉由動物訓練與積極的環境豐富化試圖減緩黑熊們的壓力,沒辦法完全消除。

黑皮近況照片

當吃酸的食物時,黑皮都會出現不斷撥弄嘴巴的異常行為

當吃酸的食物時,黑皮都會出現不斷撥弄嘴巴的異常行為

帥氣的吃貨黑皮,只要有吃的都好!

帥氣的吃貨黑皮,只要有吃的都好!

等待訓(討)練(食)中的黑皮

等待訓(討)練(食)中的黑皮

成為「寵物」的黑熊們

試驗站中除了黑皮、黑妞之外,另有三隻亞洲黑熊也都因為民眾私養後照顧不來,輾轉由特生中心收容。其中高齡30歲以上的元元幾乎被圈養了一輩子,現在更因為脊椎問題導致神經壓迫,已癱瘓無法行走,模樣令人特別心疼。

黑熊元元來自70年代紅及一時的斗六天元莊樂園,民國65年開幕的斗六天元莊飼養、展演許多保育類野生動物供民眾觀賞,直至1996年結束營業,元元即贈送給特生中心收容照養。

因高齡與身體狀況,照養員替元元設計專屬的長照配方與豐富化項目,例如三餐必備蒸熟的地瓜塊,環境豐富化上偶爾會給予野外採集的植物,或是新鮮的牧草,讓元元自行做窩。餵食豐富化上則因受限於行動不便,無法比照其他黑熊的覓食方式,而是直接給予食物。

在自己鋪的乾草堆中打滾的元元,看起來相當舒適!

在自己鋪的乾草堆中打滾的元元,看起來相當舒適!

因為行動不便,照養員皆直接用碗盆餵食。

因為行動不便,照養員皆直接用碗盆餵食。

元元的特製長照餐,蒸熟的地瓜為主要食材。

元元的特製長照餐,蒸熟的地瓜為主要食材。

臺灣早期曾有一波野生動物飼養潮,當時有無數的珍奇異獸進口供馬戲展演或民眾飼養,直至1989年野生動物保育法正式成立,對於私養、繁殖、買賣保育類野生動物有所規範後,才遏止了這樣的風氣,許多動物們也紛紛轉送動物園或收容單位持續照養。

臺北市立動物園目前十多隻亞洲黑熊多為民眾贈送。2009年屏東縣長冶鄉的民眾李藤正也因早年於野保法成立前購買了兩隻臺灣黑熊後,陸續繁殖出小熊而知名。此外,根據高雄壽山動物園的說法,今年年初時,又收容一隻經屏東縣查獲轉送的臺灣黑熊。臺灣私養黑熊的情況,直到今日依然存在。

獵奇的渴望,對價一生的自由

時光倒轉回大母母山的箭竹林,獵人因一時的貪慾而抱走小熊,之後卻因擔憂「觸法的麻煩」而轉送;飼主因為一時對小熊的喜愛,卻忘了牠們是「會長大的熊」。野生動物的需求與生活方式,往往並非人類所能給予與滿足。

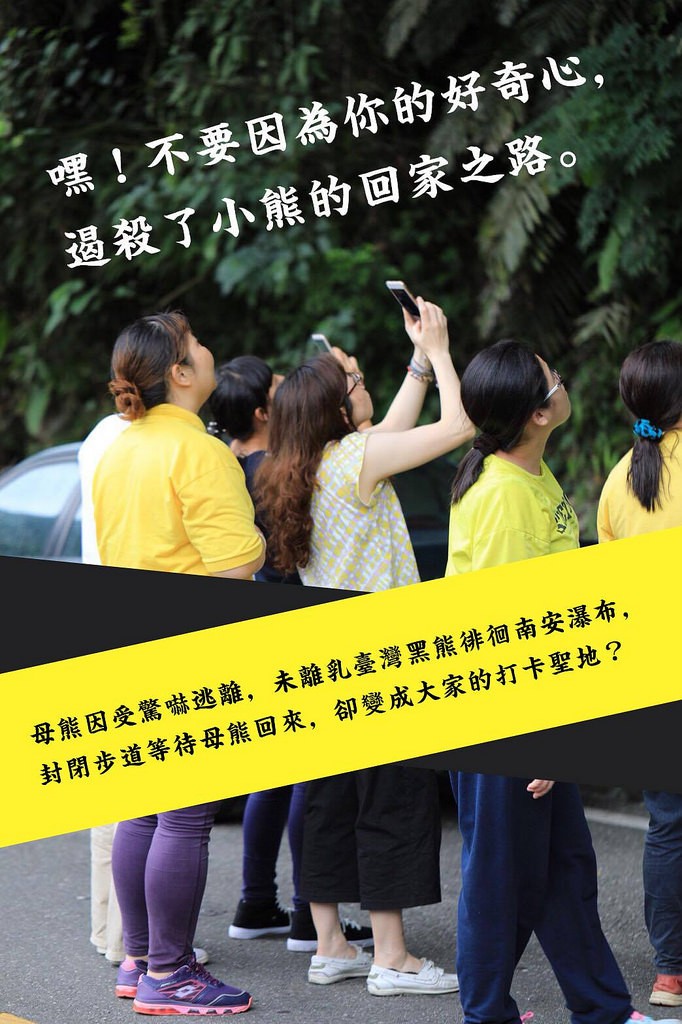

臺灣黑熊屬於晚熟型動物,育幼以母熊為主,母熊與小熊的關係非常緊密,小熊會落單多半是因受到人為的介入或干擾,例如遭到人類偷、搶、捕獲、驚嚇等。如前日鬧得沸沸揚揚的南安小熊,即是母熊受到驚嚇離開,造成母子失散的情況。失去媽媽的小熊,在野外幾乎是沒有生存能力的,研究顯示當母熊尚未親自示範擇食時,幼熊並不會自主嘗試;獵捕動物的技巧也需透過母熊的帶領。

日前與熊媽媽走散的南安小熊,遲遲等不到母熊的出現。因被發現身體不適,於上個月底由花蓮林管處緊急捕捉醫療。經兩週的照顧後,小熊不但康復還胖了兩公斤。8月6日林務局與特生中心、專家學者共同評估,擔憂小熊的年齡與落單狀況在野外無法獨立生存,決議先將小熊安置於特生中心,啟動為期一年的野放訓練計畫,協助南安小熊於明天春秋之際再安全返家。

人們簡單的一個舉動,就可能造成野生動物們碩大的影響而不自知。貿然干擾、餵食野生動物、甚或是在山林間留下廚餘垃圾都有可能擾動自然的常態。而直接著抱走、擒獲年幼的小熊,更是直接影響了動物的一生,造成無法挽回的悲劇。

行為是一個歷史,從過去的經驗形塑而成,當動物一旦被圈養,人為介入改變了牠們的生活方式與環境,進而影響了原有的自然行為與心智,甚至造成傷害。飼養大型野生動物絕對不是一件簡單的事,即使有以仿造黑熊生存環境打造的收容中心、量身設計的訓練,都仍無法與自由的野外相比。

若在獵奇與貪婪之前、我們多思考一些,也許就可避免再有下一隻落難的臺灣黑熊。

窩窩用一整本的雜誌來介紹關於石虎與黑熊的繁榮過往到瀕危現況,也透過數十篇的網路報導來述說關於牠們的生存危機以及相關保育的行動,期盼透過閱讀建立正確的知識與觀念,誠摯邀請您訂閱雜誌或網路報導。