記者|張愷丰 編輯|陳信安 設計|顏吟竹

斑駁生鏽的鐵架上,有兩個裝滿清水的便當紙碗,以及一個陳舊的貓屋,這是位在臺北市淺山森林裡的一處餵食點。不同於午夜動保食堂的小巧溫馨,山上的餵食點大多陳舊簡陋,偶爾也會看到未清理乾淨的飼料、廚餘。而山林地形變化大、樹叢茂密,要監測一隻貓的行蹤可謂難若登天。「山區的貓有時很難捉摸,你今天看到牠,下次在同一個地點卻未必能再見到。」抓紮人艾瑪(匿名)道出在山區捉貓的一大挑戰。

山林中的一處餵食點,有隻尚未絕育的橘貓。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

山林中的一處餵食點,有隻尚未絕育的橘貓。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

源頭難控管、結紮共識待凝聚,山區執行TCCP的挑戰

臺灣大學空間生態研究室2021年執行的臺北市街貓數量調查顯示,距離山區越遠、越靠近都市的地區,街貓的絕育率較高,故建議未來加強都市周邊(包括山區)的絕育或收容,以抑制街貓數量上升。調查員認為,山區人煙相對稀少,貓隻管理也較不容易。此外,許多餵養人只餵不紮,也導致了山上貓隻數量越來越多。

而位於陽明山境內的士林區平等里,是TCCP實施里之一。里長徐明忠表示,過去因里內未絕育的貓會發春、打架,造成了里民生活上的困擾,不過在2018年參與TCCP以後,這樣的狀況陸陸續續有所減緩。

雖然TCCP改善了鄰里的環境品質,但徐明忠說,里內的貓抓也抓不完,推測應是有人刻意棄養,「我們這邊很廣(範圍),山下的人不養又帶上來,就給牠丟了。」加上山區幅員遼闊,提升誘捕難度,致使小貓生生不息,紮也紮不完。

在其他淺山地區抓紮的TCCP志工K(匿名)亦說,曾在他做絕育的鄰里附近看到一個外出籠,以及一隻沒看過也未絕育的貓,認為可能是民眾帶上來棄養,或沒有絕育觀念的民眾放養的。

艾瑪試圖詮釋棄養者的想法,推測因大部分的人口集中在都市,山林就可能變成民眾不想繼續飼養犬貓時,棄養地點的選擇之一,「不想牠在我家附近,又覺得去收容所太可憐了,反正去山上有比較大的地,又有吃的。」

不僅是街貓源頭難以控管,動保處提供的硬體資源不足、配合絕育的診所距離遙遠,都是淺山鄰里在絕育街貓時會面臨到的考驗。徐明忠說,跟動保處借誘捕籠要等到一個月,且籠子材質為不鏽鋼、重量較輕,若沒有固定好,有可能因為貓隻衝撞變形、損壞。因此,後來他選擇自掏腰包添購相關設備。

誘捕貓隻所需的籠子、罐頭(此為示意圖)。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

誘捕貓隻所需的籠子、罐頭(此為示意圖)。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

此外,誘捕到貓之後,運送下山還要再找有配合TCCP的診所,才能申請公費補助,「這邊配合的(診所)沒半家,到底是為什麼?」徐明忠表達疑惑外,也建議臺北市在編列預算上,可以購置更多誘捕籠,以符合鄰里的需求。

對於里長的疑慮,動保處動物救援隊隊長林庭君說,平等里位置偏遠,診所不太可能開在山上。而事實上願意配合TCCP的獸醫院亦非常少,除了以市場營利導向的角度來看,做絕育手術CP值低,獸醫還可能面臨被批評的風險,「說什麼黑心啊、死要錢啊,要不是想為社會盡一份心力,他們(獸醫)才不想做。」

然而撇除掉平等里,淺山地區真正有在推廣TCCP的鄰里其實不多。K志工相信TCCP確實有效,於是四處奔走遊說里長簽署,但往往遭到忽略或敷衍。

「我常常很挫折是里長的態度,每次拜訪里長都被拒絕,他們會覺得山區不用管。」

K志工也提到,除了里長態度的冷漠,他所接觸的民眾十個有九個不知該如何應對貓咪不斷生育的狀況,一些居民認為根本抓不到貓;一些居民甚至不曉得政府有在推TCCP,顯示對貓隻絕育觀念的薄弱,以及政策宣傳的不足。

「如果要抓紮,我會先溝通,帶觀念給他們,」K志工說,自己習慣用貼近生活的語彙與里民交流,循序漸進地說服他們接受街貓的絕育與回放,並宣導乾淨餵食的理念。

比如許多居民認為貓會帶來跳蚤,K志工就會解釋,「貓生下來時沒有跳蚤,是因為牠們生活的環境中有跳蚤,在移動才會沾上,不過這種狀況可以嘗試使用除蚤藥。」除了每隻絕育後的貓在獸醫院都會依TCCP規範點除蚤藥,K志工也會在抓紮時盡量對能靠近的貓投藥。久而久之,里民看到未絕育的貓,不但願意聯絡他,也願意幫忙誘捕,甚至更能接納街貓的存在。

「關鍵是里長的心態,因為他代表這個里。」K志工強調,若臺北市每個里長都有基本的絕育觀念,在社區推動TCCP就會更加順暢,「大家要有共同方向,才會越來越好。」但遺憾的是,根據他的觀察,多數里長覺得不需要另外開課、貼海報介紹TCCP,使他感到相當無助。

K志工也補充,因志工在山上誘捕到貓後,還要運送到山下配合TCCP的獸醫院絕育,才能得到公費的補助,術後又要將貓帶回山上原放,導致願意在山區做TCCP的志工一直很少。

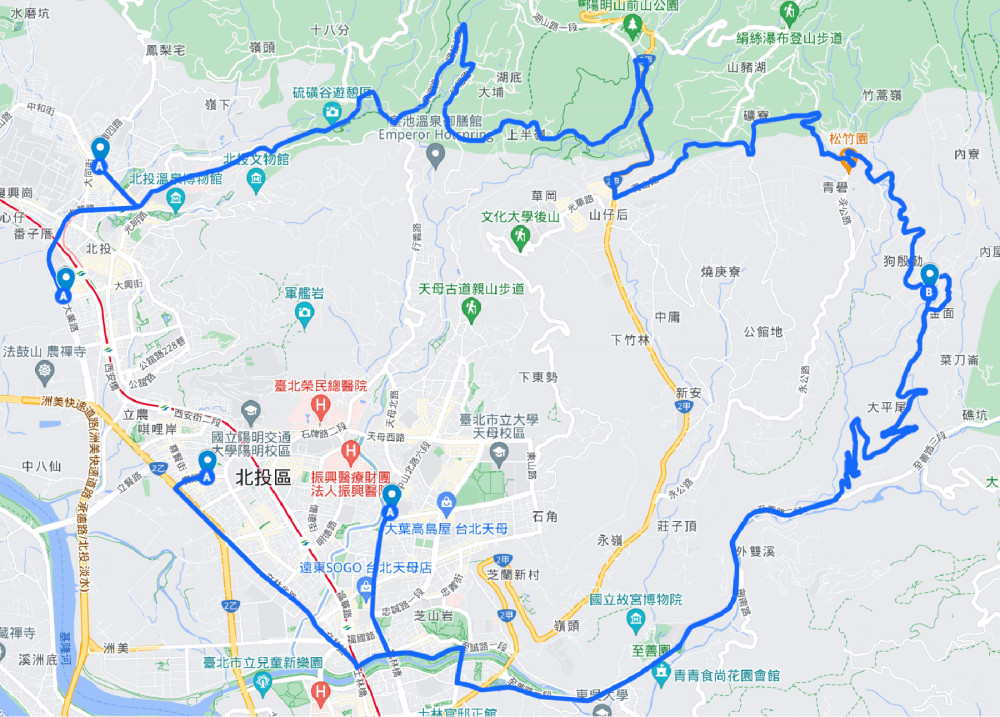

以陽明山平等里(B)為例,里辦公處到最近的幾間獸醫院(A),皆需耗費約半小時的開車時間(此圖以協會目前公開之助紮合作醫院為點位,用開車方式計算距離)。圖片來源:Google地圖

以陽明山平等里(B)為例,里辦公處到最近的幾間獸醫院(A),皆需耗費約半小時的開車時間(此圖以協會目前公開之助紮合作醫院為點位,用開車方式計算距離)。圖片來源:Google地圖

「以前我也是會說TNR有效的人,但後來我發現這個『有效』真的要打折扣,因為貓會到處跑。」同樣在山區做抓紮的艾瑪表示,他曾加入TCCP成為志工,協助淺山地區執行街貓TNR。但實際上貓會四處移動,難以符合TNR有效的前提假設(封閉族群)。而貓隻行蹤難以掌握,抓紮也總有漏網之魚,不管怎麼抓,貓隻的總數都很難清零。

「因為有器材,像是(相機)長鏡頭、望遠鏡,我就把它拿來拍貓,做個體辨識,可以看出這隻貓跟那隻有什麼不一樣,然後我可能一個月的時間就泡在這區,其他區的貓會等一下。」艾瑪解釋,在抓紮上他自有一套策略,會額外運用攝影器材,幫助確認貓隻有無剪耳,避免因花色相近,低估一地需抓紮的貓口總數。

志工人數稀少、社區絕育觀念與里長支持的缺乏,加上無良民眾的棄養等因素,使本就變化莫測的淺山貓隻動態,在監管難度上更添阻礙,到底在山區的TCCP要如何有效?成為一個難解的習題。

夾在動保處、獸醫院與里民之間,淺山志工的紮貓困境

在TCCP政策藍圖的理想上,是經由里長同意後由抓紮志工對該區域街貓進行誘捕,對其絕育後再回置,以及提供後續照護,包含乾淨餵食、不餵食廚餘等;並在每日定時餵食後,與街貓建立信任關係,以利後續追蹤、落實街貓數量控制的成效。

但艾瑪認為,TCCP政策利害關係人應是在地民眾、志工、動保處與餵養人。他說自己雖不做餵養,但知道山上有哪些餵食點。比如有些人會帶著一桶飼料,到處施放而不收拾,完全違反了TCCP乾淨餵食的原則。另一方面,也有山上的居民會在自家院子放置廚餘,無論是有心還是無意,這些食物都會吸引街貓聚集,並造成未絕育貓隻進入的隱憂。

更有甚者,根本不是在地居民或固定餵食者,就帶著一包雞頭到山上丟,把山林當成廚餘桶。但要檢舉這樣的行為卻非常困難,「要拍到詳細的東西,比方說車牌號碼、他(餵食者)的行為還有他的臉,不是連續影片,他可以說我只是開窗戶,不知道為什麼動物就過來了。」艾瑪無奈地說道。

位於山上的餵食點,實際上皆無落實TCCP乾淨餵食的原則。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

位於山上的餵食點,實際上皆無落實TCCP乾淨餵食的原則。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

「TNR並沒有包含餵食的步驟!我寧可將資源集中在送養。」艾瑪直言自己傾向不餵養街貓,但若想使用公費絕育補助,就需加入有乾淨餵食意涵的TCCP架構中。如果社區內有未落實乾淨餵食的人,除了勸導他不餵食,艾瑪仍會將乾淨餵食的觀點作為引導方向之一,至少讓對方從不乾淨餵食的狀態脫離,盡量維繫彼此的良好關係,「我寧可他是可控的餵食者,也不要他放棄跟我溝通。」因此,艾瑪偶爾會到熟悉的餵食點與餵養人聊天,維持信任關係也更新資訊,他認為最重要的是遇到新的貓咪要即時通報,希望能趕在母貓生育下一胎之前結紮,「還有請他們(餵養人)要配合我,我說要抓的時候不要餵食。」

至於不受控的餵食者,艾瑪表示他們是誘補貓咪的最大阻礙,「不是每個餵食者都支持TNR!也有很多人嘴巴上說支持,行動上我行我素,有沒有乾淨餵食都一樣。」因此,艾瑪其實非常不贊同將乾淨餵食包含在TCCP政策內,但現況下只能妥協。

志工除了會面臨不受控的餵養人所帶來的誘捕困擾外,誘捕後續的公費絕育流程,也會有許多眉角,比如不同診所有不同規範。「有一家是母貓只要懷孕,不管胚胎多大都不做手術,」艾瑪分享,自己有次送一隻母貓到診所做絕育,麻醉後才發現其腹中有小貓,該診所就要求他轉院處理,麻醉的費用當然由他自行吸收。因此,他後來只要誘捕到母貓就不會送去那間獸醫院,「因為我沒辦法肉眼判斷牠是什麼狀態(是否懷孕)」。

不同醫院對貓隻的住院天數的算法也不盡相同。以公貓來說,動保處規定是住院三天,有些醫院就會把手術日包含在內;有些則會另外計算。此外,若出院當天天氣不佳,有些診所會同意讓志工延後出院日,由志工負擔多住的費用;有些則會請志工一定要將貓隻帶出去。

TCCP志工除需為了紮一隻貓奔波勞碌之外,還可能被里民誤解,將許多責任加諸在他們身上。K志工提到,不少民眾以為打電話給志工,志工就有責任馬上來抓貓,「但其實志工是志願服務,而非被當成工人差遣。」

現行TCCP政策雖將街貓誘捕與絕育任務重心放在志工身上,但面對絕育誘捕過程當地民眾該如何協助、共同參與,甚至是相關觀念如何被宣導與建立等種種狀況,目前都存在責任歸屬的模糊空間;這也凸顯出志工夾在動保處、獸醫院、里民及里長間的困境。

「現在的志工非常需要良好的溝通能力,要讓餵養人或醫院都願意買你的單,」回想剛加入TCCP時,與各方人士溝通的過程,艾瑪形容很像在「叢林世界」中求生,「真的是很複雜,你要自己在法則中找出一條生路。」但他也強調,自己所面臨的瓶頸,並不是要歸咎任何一方的行為造成志工壓力,而是對現行TCCP的政策結構感到有所疑慮。

艾瑪認為,自己至今尚不能稱得上具有很好的溝通技巧。「我自己身為志工,最怕遇到兩種狀況,一是要求你清零;二是要求一隻都不能帶走。」艾瑪舉例,曾有居民在自家院子以廚餘餵貓,影響了他的抓紮工作,而該住戶又住在法定自然保護區域內,若街貓群聚,將有威脅生態環境的隱憂。然而,由於住戶餵食範圍屬於私人領域,艾瑪也無可奈何,「他們說自己很愛貓,一隻都不能抓走。可是又不按照動保法好好飼養,不但放養,那邊的貓身體狀況也都非常不好,因為他們只餵那些貓吃廚餘。」

當時艾瑪也請了動保員前來協調,但動保員認定此案例沒有違法,勸解艾瑪按照住戶的要求在協助結紮後全數回置,「這些貓在外面也習慣了,把牠們抓起來也不開心。」艾瑪難以接受此結論,對動保處漸漸失去信任。他直言,在TCCP系統中,遇到最大的問題不是經費補貼的缺乏,而是當志工遇到不負責任的餵食者等妨礙執勤的因子時,動保處無法做到良好的後援。

曾在臺北市植物園進行街貓調查的研究人員山夢嫻推測,動保處發包街貓絕育工作給協會,但當志工遇到狀況時,沒有協會幫忙,或是他們聯絡動保處時,又被請去找協會,「被踢皮球了,那我會不信任你嘛。」此外,動保處聲稱TCCP是要促進人貓的和諧關係,但志工與居民產生衝突時,又沒有站出來發揮調停的功能,反而請志工自行解決,都是造成信任破裂的原因。

而當TCCP志工簽署的鄰里中,有民眾反應街貓有關的問題時,動保處可能會透過協會請志工前去關切,或由里長直接轉介,「光是瞭解狀況就很花時間了,而且瞭解後我們未必有辦法解決。」艾瑪舉例,曾有里民因餵食街貓與鄰居產生衝突,並請他前去協助,但志工其實沒立場與資源能調解。他認為,TCCP目前的制度設計,一定程度上使志工無法專注抓紮,而抓紮效率降低,又會衍生更多的街貓與抓紮任務。

對於艾瑪所面臨的處境,林庭君回應,過去與相關單位合作時,也常常收到通報,希望能移除保護區內的犬隻,「但有空間就會有其他犬隻再進來,又叫我們繼續抓,真的玩不完。」林庭君坦言,收容所的量能實在有限,不斷讓犬貓進所,原本的野外環境還是會有新的犬貓移入,「我們當然都希望流浪動物有家,但動保處真的不是很好的家。」

動保處量能有限、乾淨餵食難監督,TCCP美意難達成

回到TCCP政策本身,事實上,臺北市動保處引用的論述就啟人疑竇。包括「絕育後的街貓較不會到處遷移,可以防治鼠患,並防止其他區域未絕育的貓進入等。」山夢嫻說,未絕育的貓是否真的不會移入執行TCCP的鄰里,應視環境資源決定;而食物鏈的研究也牽涉到都市生態學,與長期的動物相、植物相普查。山夢嫻認為,街貓能防治老鼠、蟑螂的說法缺乏科學研究支持,「這一塊我是保留疑問。」

除此之外,山夢嫻也提出,動保處在推動TCCP時,並未說明為何每日定時餵養可以建立信任關係,這個概念的目的是什麼?

「為什麼一定要餵養?還是因為志工都是餵養人?我覺得這個因果關係從來沒有人梳理過。」

「這個講法只對一半,餵食的愛媽定時定點餵食,你跟她配合才有用,」抓紮超過十年的志工阿杜說,許多不守規範的餵食者,並沒有遵照固定餵食的原則,「不少人是一坑坑飼料,(貓)何時去都有東西吃,這種自助餐就很難搞。」

曾在陽明山進行遊蕩動物調查、清華大學通識教育中心助理教授顏士清則說,執行TNR之後,因後續鄰里提供的食物資源足夠,街貓就不需打架搶食物,領域性會降低,而絕育後沒有發情行為,更不需要爭奪配偶。「那兩個最重要的資源,食物跟配偶都沒有防衛需求,牠的領域性就會降到很低,新的貓隨時都可能找到機會補進來。」

對於學者的質疑,林庭君回應,只要一個地方的資源足夠,街貓就會被吸引進來,「即使沒有人餵食,牠也可以去狩獵,除非你把所有樹跟野生動物殺光,不可能啊。」而餵食行為本身也並無法條可以咎責,若未遵守乾淨餵食原則,造成環境髒亂,才可能會被環保局以《廢棄物清理法》開罰。「我們(動保處)不會取締餵食。」林庭君強調。

而對於定時餵養是否能建立信任關係,提升捕捉效率的說法,林庭君解釋,動物就是以食為天,餵食未必不好,可是就是要控制。「野貓完全不親人,貓比狗怕人一百倍,要不是因為餵食,貓根本不會出現。」若不餵食,也沒有不行,「你就永遠抓不到牠而已,牠就一直生。」

那該如何監督餵養人或志工落實乾淨餵食的原則?林庭君表示,動保處執行量能有限,用貓捉耗子的方式管理,效果仍相當有限。「就跟行人過馬路優先一樣,大家一開始會因為害怕法規遵守,但大家不是真心要遵守,只要不被罰,就一定不會禮讓行人。」林庭君坦言,除非從教育,或是社會氛圍的營造做起,否則要改變現狀真的相當困難。

山林裡的貓——對生態環境的潛在威脅

不同於城市,山林的貓隻難以監測追蹤,而其對野生動物的威脅,也成為在管理上的一大隱憂。

空間生態研究室的調查員,以能量金字塔的概念,解釋山區貓隻增加的潛在風險。由於貓屬於高階掠食者,位在金字塔的頂端,但貓的數量太多,「就會變成倒的金字塔,可以獲得很大量的能量,個體數增加就會攻擊下層的物種,」像是攀木蜥蜴、麻雀、壁虎都是其獵捕的對象。

遭到貓殺的動物。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

遭到貓殺的動物。圖片來源:窩窩|張愷丰攝

徐明忠也提到,里內有些貓會去抓小鳥、松鼠,但只是玩而已並不會吃掉,「牠(貓)很厲害,躲在人家屋頂上,燕子有時候來是整群的,牠動作很快跳起來一下就抓下來」。

顏士清曾在陽明山進行遊蕩動物的調查。他坦言,貓對野生動物的影響,相對於犬較小,「因為牠(貓)的數量相對少,且比較會影響鳥類、青蛙、蜥蜴,但我們沒有這方面的資料。」而依據其團隊自動相機的調查,也發現貓的主要出沒區域在住家附近,較少進入自然環境,「因為貓的習性本來就喜歡隱蔽場域,可以在立體的空間活動。」

雖然對自然環境的衝擊不若犬,但顏士清表示,從疾病傳播的角度來看,貓仍對野生動物造成了負面的影響,「我們在2016年有做弓蟲病的調查,在狗、貓甚至麝香貓跟白鼻心身上,都有觀察到弓蟲病的陽性率,那一定是由貓傳染的。」

空間生態研究室調查員則指出,因為貓的生育能力強,以數學模式來看,只要數隻未絕育的貓進入長期執行TNR的場域,就有機會使原本負成長的族群產生逆轉。

願意到山區做TCCP的志工稀少、貓隻對野生動物的威脅,使山區執行TCCP的正當性,受到部分人士的質疑。但從去年動保處改為全區實施TCCP,不需里長同意也可執行乾淨餵食的政策調整來看,TCCP已是箭在弦上,如何使之更加完善、細緻?變成亟待臺北市居民重視的議題。

尚不確定成效的TCCP,還能如何做得更好?

臺北市動保處基本上是直接蓋章TNR就是有效,但他們真的要更多的科學量化數據。

艾瑪認為,並不是每一區都有志工,就算一處的TNR執行得很有效,周邊的區域若無人管理,還是會有未結紮的街貓滲透進來。志工用心投注的時間與努力只能帶來短時間的生育抑制,很快又會有新生幼貓,成為懸而未決的難題。

「真心想讓街頭不再有流浪貓受苦的志工,長期在第一線面對生生不息的貓群,能不心累嗎?」艾瑪質疑,動保資源大量投注在TCCP,可能壓縮其他如家訪、繁殖場稽查等積極執法作為,「現實是許多人不守動保法也不用負責任,難道不用改善嗎?」

艾瑪呼籲動保處至少應嘗試規劃相關事務的輕重緩急,透過調度資源使效益最大化。根據他的觀察,目前TCCP的作法看似彈性,其實是把所有利害關係人都帶進惡性循環,街貓未見明顯減少,第一線志工則要疲於奔命與不同民眾交涉。「寧可動保處少發補助給大家,也希望他們做好行動策劃,讓志工的付出能真正換來長期成效。」

「TCCP很重要的一點是,那個C是照護,如果只談照護,那就是把牠餵飽;讓牠除蚤,維持一個生命體該有的基本功能。」山夢嫻表示,TNR應該要晉升成TNRMA,包括後續的管理(M),像是貓如何照顧?志工如何增能?有什麼輔導機制?甚至是貓隻的數量變化。而最後的收養(A),則是在貓隻下降到一定程度的狀況下,讓街貓做終養。「我覺得沒有人去細談,TNR要怎麼精緻地做?現在只停留在討論有沒有效?而我只能告訴你,怎麼做才有效。」

顏士清也說,TNR重點在於細節,「實際執行層面的眉角,要怎麼修正跟優化。」而在零撲殺政策上路後,TNR成為絕育管理遊蕩動物的唯一方法,但他強調,應更妥適地分配資源,「包括怎麼增加送養量能,禁止棄養的部分怎麼去處理,其實很多細節可以再優化」。

但林庭君直言,目前其他的方式都很難做到,「如果可以的話,我們早就做了,臺北市動物之家找了N百個地方,全臺北市沒有任何地方願意再讓出一個地蓋動物之家。」因此不管是TNS的收容(shelter);TNA的送養(adopt),都很難做到盡善盡美。

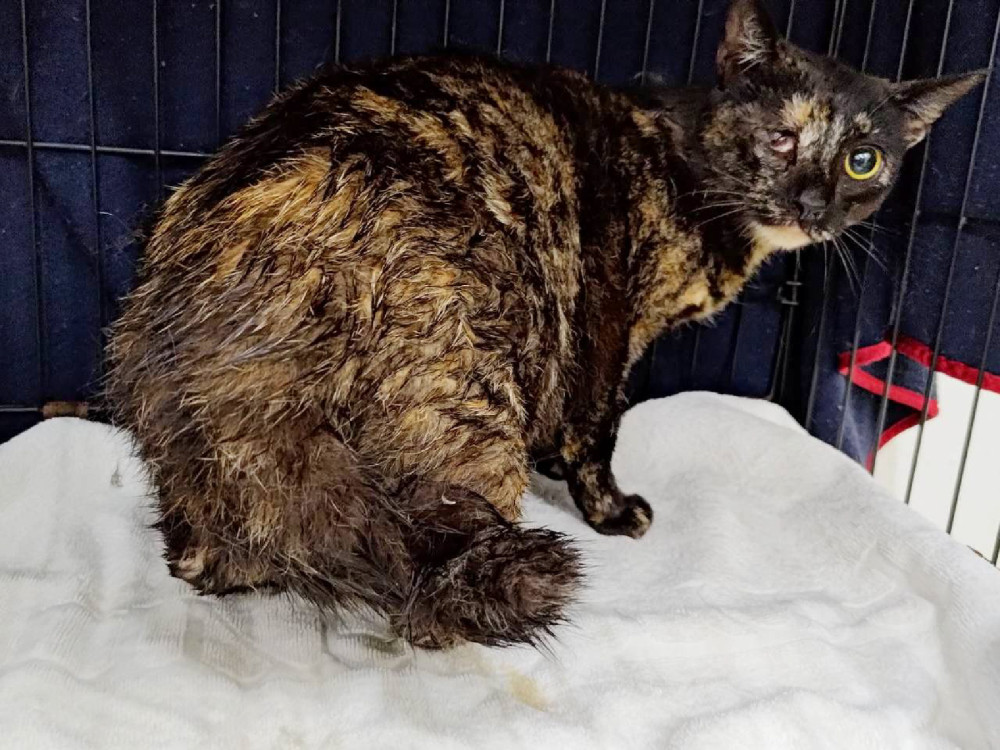

臺北市動物之家會將入所貓隻的圖片,貼到網路上希望有心人能夠認養(該貓已出所,此為示意圖)。圖片來源:全國動物收容管理系統

臺北市動物之家會將入所貓隻的圖片,貼到網路上希望有心人能夠認養(該貓已出所,此為示意圖)。圖片來源:全國動物收容管理系統

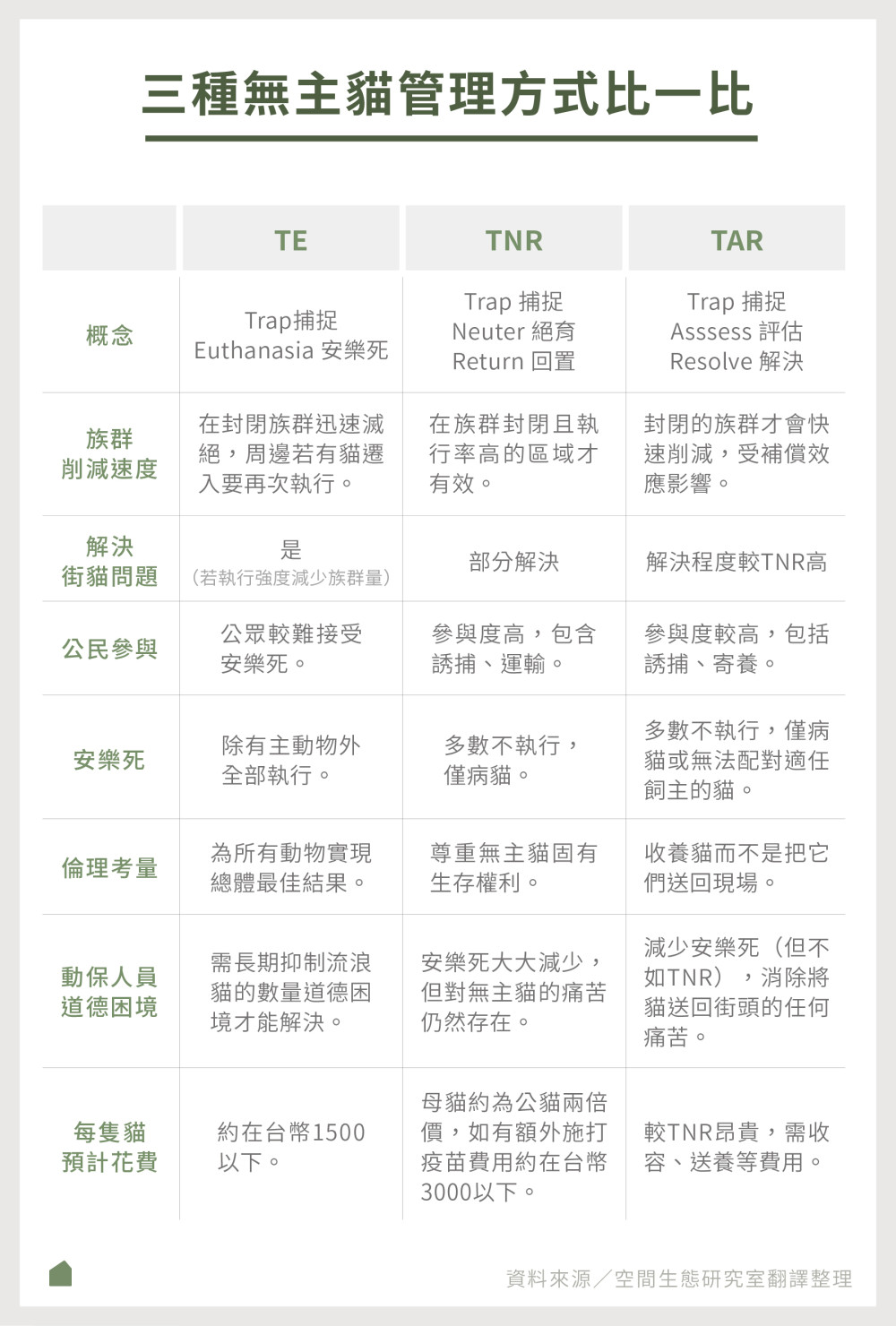

空間生態研究室則說明,2021年的調查結果很難證明TCCP是否有效,而不同縣市的狀況也不盡相同,使用不同的方法管理街貓得十分小心,避免管理不易、造成街貓族群擴張等問題。調查員則參考既有文獻,整理出不同的街貓管理方法供讀者參考。

調查員解釋,相較撲殺與TNR的管理手段,紐西蘭執行的TAR,更鼓勵民眾領養,「雖然短期成本比較高,但長期成本比較低。」而臺灣目前採用的TNR,雖然成本相對低,但假若執行效率不彰、場域又不是封閉的狀況下,就容易受到補償效應影響,「只要有少數幾隻(未絕育)的個體進來,就會打破你多年的努力」。

無主貓管理方式比較。資料來源:空間生態研究室整理 製圖:窩窩

無主貓管理方式比較。資料來源:空間生態研究室整理 製圖:窩窩

從調查員整理的圖表來看,不管何種管理模式,在短期絕育或撲殺完街貓後,周邊的街貓還是有可能引入,需要投入更多人力監測紀錄。而街貓對野生動物的威脅、疾病傳播的風險,若採用TNR,可以靠施打疫苗等方式降低;採用TAR的話,收養貓的飼養方式將決定對環境的影響程度。最後在財政花費上,TAR需要最多的資源投注,其次是TNR(絕育、施打疫苗),最後是TE。

無論是何種街貓管理方法,皆涉及了公共資源的分配,甚至會產生道德上的難題。但以臺北市來說,現況採用的TCCP政策卻存在財政資源缺乏、權責分工不清、餵食管理難以監督等問題,致使志工人數下降、獸醫院參與意願低落等現況;也能看出整體政策在運行上,其實牽涉更多利害關係人在當中的作為,來影響實際執行的成效結果。

「如果今天這個系統要依靠志工負擔許多非預期的成本,又要長期不間斷地投入,才有辦法運作得當,那我覺得這件事情就是失衡了。」

艾瑪坦言自己退出TCCP的原因,也道盡志工在政策中的心酸。他不禁感慨,動保處在尚未確認TNR的成效前,就向大眾宣稱TCCP的種種益處,忽視其可能伴隨的成本耗損。許多志工帶著熱情加入,投注個人時間與精力為社區紮貓,但好幾年過去,卻一直在面對同樣的困境,直言現況「真的是很不健康的狀態」。

TCCP政策架構中的多數利害關係人均期待街上不再有流浪貓,當志工如近年趨勢日益下降,其所宣稱的街貓數量下降、人貓衝突減緩等政策效果,恐更難透過有限的人力達成。另一方面,TCCP並沒有明確定義志工的義務,現有志工社群對控制街貓數量的想法也截然不同,當志工人數減少,就更難預期其他後續效應。

但以目前臺北市改為全區實施的政策調整下,也可看出動保處將持續此政策運行的決心,只是後續貓隻的監測紀錄與管理、餵食問題及各方關係人的任務分配,仍需要更完善的配套措施,以及相關利害關係人的參與、討論,才能為這些生活在巷弄、山林間的街貓,帶來更好的動物福祉,也避免付出志工的心血、支出經費淪為打水漂。